【研究のきっかけ】 マラリアには有効なワクチンがなかった

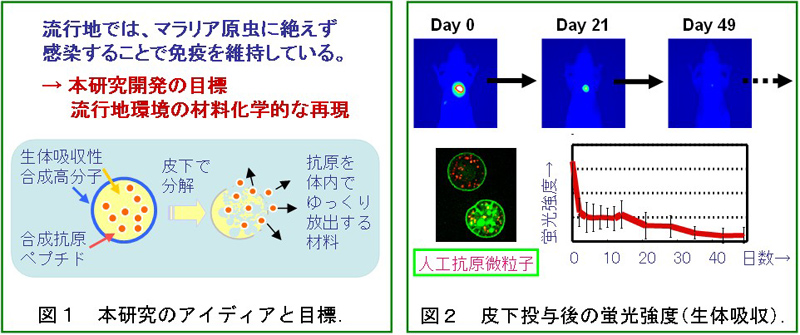

マラリアは世界最大の感染症(AIDS, 結核, マラリア)の一つです。マラリアは最初の感染またはワクチン投与によって免疫(抗体)ができても、免疫力が次第に低下し、次の感染を完全に防ぐことができない特徴があります。しかし、流行地では、多くの住民が絶えずマラリアに感染することで免疫力を維持しています。そこで、ワクチンの抗原を少しずつ体内に放出できれば免疫状態を長期間維持できるのではないか――と思いつきました。この着想がワクチン研究の出発点です。

【研究への思い】 ものづくりイノベーションに結びつけたい

私の研究は表面的にはワクチン開発ですが、これは化学研究そのものです。つまり日本のものづくり製造業が付加価値の高い次世代産業へ発展するにはどうしたらいいかと考えて、学生の教育や研究にあたっています。すなわち、“医療・保健分野を通したものづくりイノベーション”として、臨床や製造業の現場におけるニーズと理工学部の研究シーズと結びつけられるような――異分野の“通訳”ができるような――人材育成と研究開発を進めてゆきたいと考えています。

展示の様子-「顕微鏡をのぞいてみよう」02-奥浩之.jpg)

| 研究キーワード | ワクチン微粒子,抗体価測定,感染症,イノシシ・アライグマ対策,フィールド化学,機器分析 |

|---|---|

| 研究分野 | 高分子有機材料生体分子化学生態学および環境学感染・免疫学 |

| 主な研究テーマ |

|

| 研究概要 | 私たちは,がんや感染症のワクチン研究を通して,ワクチン・抗体価測定に有用な高分子微粒子の開発を行っています。また一方で,フィールドでも活動しており,太田市役所・群馬県猟友会・市内各行政区など多くの方々のご協力でイノシシ・アライグマ対策に資する化学的な研究を行っています。例えば,野生鳥獣はヒトや家畜の感染症のリザーバーとなっているので抗体価測定を,野生鳥獣のふんについいてDNAバーコード解析を行うことで食性を,合わせて,コンピュータービジョン・深層学習などを積極的に共同研究することで化学分野にとどまることなく広く技術開発を進めています。 |

|---|---|

| 提供できる技術 ・応用分野 | 様々な分析機器を保有しています。企業様からは食品から高分子素材・光学材料について相談を頂いて,機能性色素のX線構造解析,食品や高分子材料のNMR法による構造解析,蛋白製剤の吸着測定,などの実施例があります。 |

| 主要な所属学会 | 日本化学会,高分子学会,日本ペプチド学会,寄生虫学会,熱帯医学会 |

| 論文 |

|

| メディア情報 | ・2024/6/13 大学院理工学府 分子科学部門・奥浩之准教授が上毛新聞の取材を3件受けました。 ・2024/6/25太田市役所農業政策課と共同することで、シカ・イノシシ・ アライグマなどの被害低減について研究を進めています ・2024/6/26 NHK前橋 ほっとぐんま630 において、イノシシに出会った際の注意点についてコメントを行っています |

教員・研究紹介

教員・研究紹介